中国式AI落地的现实洞察

将看到施耐德电气那个90%好评率的生成式智能体新闻时,我正蹲在星巴克蹭空调改PPT。隔壁桌两个穿Polo衫的大哥在聊”数字化转型”,领口别着的工牌晃得人眼晕——这场景太中国了,像极了我们给客户推AI方案时,对方总要问”能不能先搞个试点”的执念。

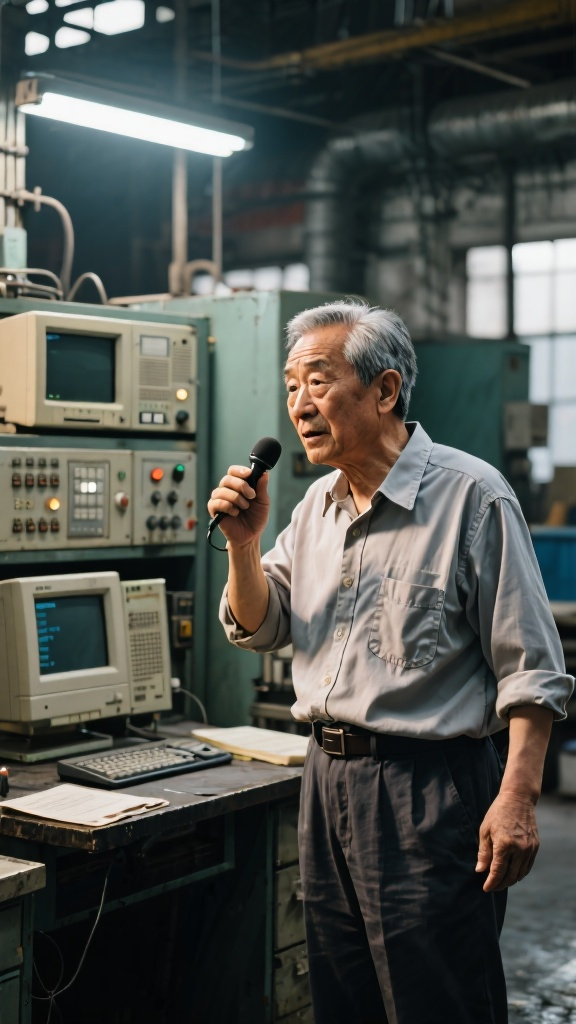

说实话,一线人员愿意用的AI才是真AI。去年给某制造企业做流程自动化,那套系统在德国总部能跑通,到了中国车间就被老师傅们骂成”电子废铁”。现在想想,施耐德这个案例最妙的是让智能体去干最脏最累的活——设备故障诊断、工单填写这些老油条们最烦的paper work。这招比那些整天吹”颠覆式创新”的AI公司高明多了,人家深谙中国工厂的潜规则:与其教老法师们用新工具,不如先帮他们把KPI表格自动生成好。

有个细节特别有意思。报道里说这系统能听懂带口音的故障描述,这功能看着简单,却是我们在郑州项目上栽过跟头的痛点。当时甲方老厂长对着语音系统连说三遍”电机唱戏”,AI死活转译成”电机常吸”,气得老爷子差点把工控机砸了。现在想想,所谓90%的好评率,大概就是AI终于学会了把”轴瓦叫唤”翻译成”轴承异响”的本事。

最近总有人问我AI落地怎么破局,我反而觉得该问问那些在茶水间骂娘的基层员工。上个月去佛山调研,发现某家电大厂的老师傅们自己用钉钉低代码搭了个质检提醒机器人——粗糙得像是用乐高拼的拖拉机,但比总部花800万买的MES系统好用十倍。这大概就是中国式AI落地的魔幻现实:有时候西装革履的咨询顾问,真不如车间里偷连手机热点的一线工人懂需求。

(突然想起明天要给某央企汇报,得赶紧把”国际领先水平”的PPT改成”老师傅们都说好”的版本了)