TikTok美区”换壳”战略:一场精心设计的制度性游击战

(一)表面简单的”换壳”背后暗藏制度玄机 当TikTok传出可能通过”换壳”方式规避美国禁令时,舆论场上立即分化为两个阵营:一方认为这是雕虫小技难逃法眼,另一方则惊叹于中国企业的应变智慧。但若仅停留在技术操作层面理解这场博弈,便如同只看见冰山露出水面的十分之一。这个看似简单的商业决策,实则是针对美国政治体制弱点量身定制的”非对称作战方案”。

企业端的操作确实堪称行云流水。据硅谷技术团队拆解分析,TikTok若采用”白名单”机制进行用户迁移,配合字节跳动成熟的A/B测试系统,完全可以在72小时内完成90%以上活跃用户的平滑过渡。更关键的是,这种技术操作完全规避了”数据主权”这个最敏感的政治地雷——用户数据始终留在甲骨文公司的德州服务器集群,连IP地址都保持原样。这种”外科手术式”的架构调整,使得任何”危害国家安全”的指控都失去着力点。

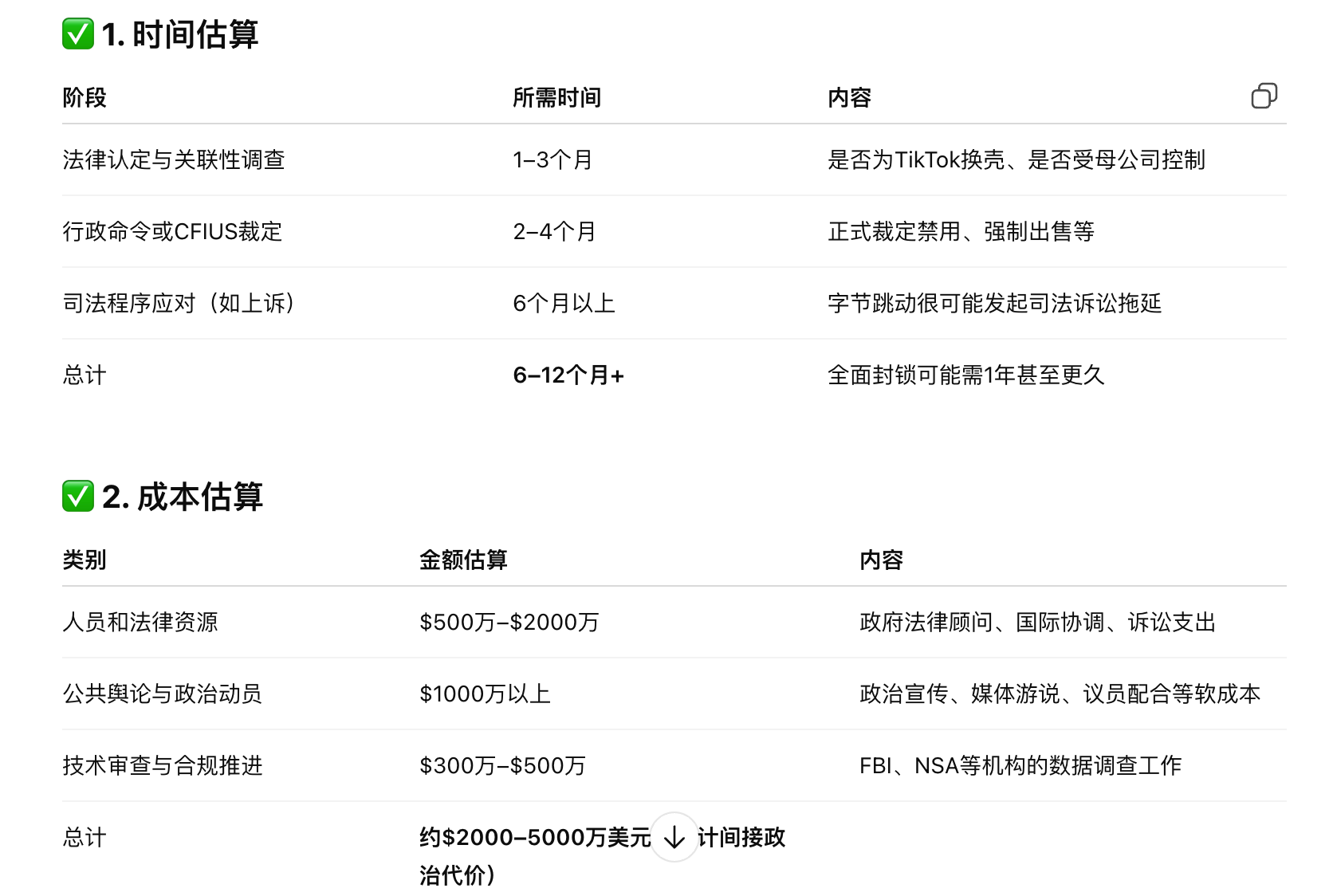

(二)美国政治机器的”阿喀琉斯之踵” 特朗普在海湖庄园接受福克斯新闻采访时,曾意味深长地说:”我们当然预见到这种可能。”这句话暴露出美国权力体系的致命短板——其引以为豪的制衡机制,在面对敏捷的商业创新时会突然变成沉重枷锁。根据国会研究服务处(CRS)的立法流程分析,即便在紧急状态下,针对新应用的禁令也需要至少经历:

- 60天的跨部门安全评估

- 两轮众议院听证会

- 参议院商业委员会的技术质证

- 联邦通信委员会(FCC)的规则修订

这套流程在911事件后变得更加繁琐,本意是防止行政权力滥用,此刻却成为企业最好的防护盾。更讽刺的是,由于TikTok新壳应用可能注册在特拉华州,而原应用主体在开曼群岛,这意味着司法部需要重新协调五个联邦巡回法院的管辖权。这种制度性内耗,正是字节跳动战略团队在2019年就开始研究的”监管套利”空间。

(三)成本收益天平上的政治经济学 对比双方的战略成本,这个阳谋的巧妙之处愈发清晰。字节跳动方面: • 技术改造成本:约200万美元(相当于其全球日收入的0.2%)

• 用户迁移成本:通过精准推送替代应用,获客成本可控制在1.3美元/人

• 法律应对预备金:5000万美元(仅为首次禁令应对费用的1/8)

而美国政府方面: • 单次立法程序直接成本:280万-420万美元

• 特别检察官团队组建:强制产生1200万美元年度开支

• 政治机会成本:每个议员需要牺牲3-5个地方性法案的推进机会

这种1:100的成本对比,完美复刻了毛泽东游击战思想中的”你打你的,我打我的”精髓。当CNBC记者追问白宫新闻秘书能否承诺”永久性封杀”时,那个长达5秒的沉默已经说明了全部问题。

(四)数字时代的制度博弈新范式 这场博弈正在创造跨国公司应对主权风险的全新范式。传统跨国企业的”合规-游说”二元策略,正在被”技术敏捷性+制度套利”的新组合拳取代。微软前战略总监彼得·格鲁克在《外交事务》撰文指出:”TikTok事件标志着地缘政治博弈进入微秒级时代,当立法周期以年计时,而技术迭代以天计时,权力天平正在发生微妙倾斜。”

更深层的启示在于:全球互联网的碎片化治理已成定局,但企业可以通过架构设计,将政治风险转化为可计算的运营成本。就像TikTok团队在内部备忘录写的:”我们要做的不是预测风暴,而是成为那艘能自动调节压载水的船。”

结语: 这场”换壳”博弈远未结束,但其展现的制度性智慧值得深思。当技术迭代速度超越政治决策频率,当企业敏捷性撞上政府流程刚性,我们或许正在见证商业文明与政治权力之间新关系的诞生。这不是简单的猫鼠游戏,而是一场关于21世纪权力本质的深刻对话——在算法与法律之间,在服务器与议会之间,在用户点击与总统令之间,正在重写全球数字时代的游戏规则。