AI Agent行业现状反思

将最近跟几个做AI Agent的兄弟喝酒,聊到凌晨三点。有个在医疗行业折腾了半年的哥们突然拍桌子:”去他妈的通用大模型,老子要的是能直接塞进医院HIS系统的智能体!”他衬衫领子都歪了,眼睛里全是红血丝。

这话把我酒都吓醒了。现在满大街都是拿着开源模型魔改的”智能体解决方案”,但真正能解决行业脏活累活的,十个里能有一个就不错了。去年见过最离谱的案例,某三甲医院的导诊机器人,患者问”心内科在哪”,它开始背诵《黄帝内经》——这玩意儿居然通过了验收。

开源生态现在像个热闹的菜市场。Llama3刚上市那会儿,朋友圈刷屏的盛况堪比大妈抢免费鸡蛋。但真正在产线里用起来的,往往是那些带着机油味的定制化版本。认识个做纺织厂质检的小团队,把YOLO模型塞进ARM芯片,调教到能识别布匹瑕疵的程度,代码里全是if-else组成的”土方子”。老板说这叫”用开源打地基,用行业know-how盖楼”。

Agentic AI这个概念被炒得太虚了。有次参加路演,台上嘉宾说”我们的智能体具备人类级决策能力”,台下坐着的工厂老板直接冷笑:”我车间老师傅摸下轴承就知道设备状态,你那个连润滑油型号都分不清的AI决策个屁”。现在想想,那些真正跑通的案例,比如深圳某电子厂的物料调度系统,核心根本不是多牛逼的算法,而是把老师傅二十年的排班经验转化成了500多条规则链。

开发者社区有个诡异的现象:讨论LangChain的热度是实际落地案例的十倍。就像人人都想学降龙十八掌,但现实中最管用的可能是王八拳。见过最实在的团队,给某物流园区做的车辆调度系统,主体代码就三百行,关键是用透了行业里的”潜规则”——比如知道下午三点必有大货车司机在7号门偷懒抽烟。

最近越来越觉得,开源对行业的价值不是提供现成的瑞士军刀,而是给开发者一堆可以熔炼的钢铁。那些真正解决痛点的方案,往往带着明显的”手作感”。就像我常去的汽修店,老板用树莓派+摄像头做了个轮胎磨损检测仪,代码写得像坨屎,但比市面二十万的设备还好用——因为他知道修车工根本不会用触摸屏。

(突然想起抽屉里吃灰的某区块链项目白皮书,妈的写得跟科幻小说似的)

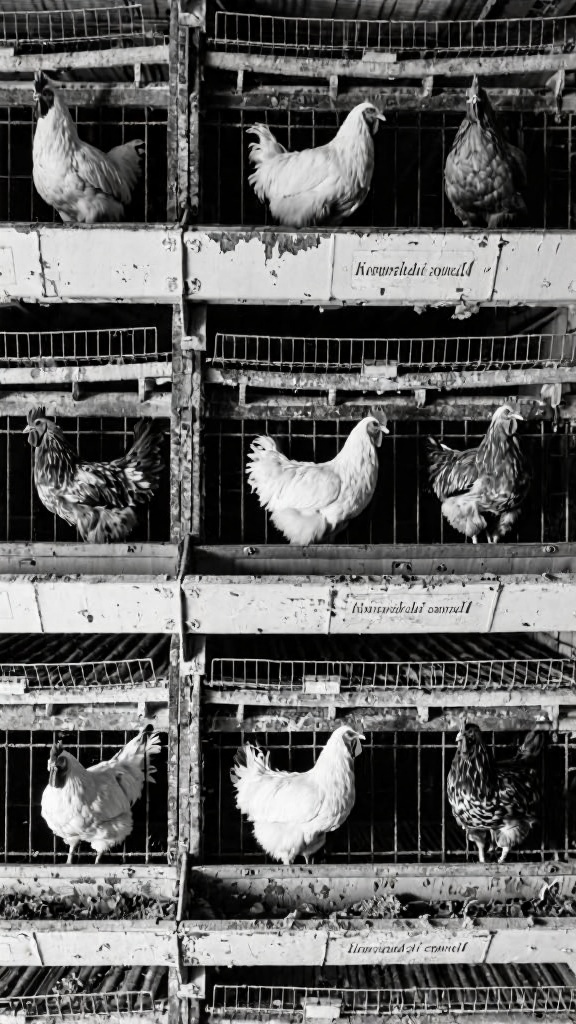

有个做农业物联网的老哥说得精辟:”你们互联网人总想搞智能觉醒,我们只关心怎么让黄瓜多卖五毛钱。”现在看那些活下来的AI项目,哪个不是带着泥土味的?某养殖场的智能饲喂系统,核心算法就三行判断语句,但胜在能扛住鸡舍里的氨气腐蚀。

说到底,Agentic AI要是真想在行业里扎根,得学会像乡镇企业会计那样打算盘——知道什么时候该做假账。这话可能政治不正确,但那些把ResNet50吹成行业救世主的,多半没在车间地沟里摸爬滚打过。

(突然发现啤酒喝完了,这破文章也写飘了)

最后说句掏心窝的:现在最缺的不是新框架,而是能把行业黑话翻译成Python的”二道贩子”。就像当年IBM给银行做系统,真正值钱的不是代码,是那群穿西装打领带、能跟行长喝茅台的顾问。只不过现在,我们得学会蹲在机床边啃盒饭。